巨子生物成分风波:可复美销售遇冷,市值蒸发超180亿港元

夏日高温席卷全国,修复类护肤品热销,但巨子生物因成分风波受影响。

美妆批发商袁远透露,往年6·18电商大促前可复美面膜会爆单,今年却遇冷市。社交平台上,不少经营可复美品牌的批发商、零售商都遇到了相似的情况。

可复美是巨子生物的核心品牌,主打重组胶原蛋白成分,过去几年一直是美妆市场的明星产品。然而,今年5月可复美卷入成分争议,引爆舆论场。巨子生物连夜出具检测报告以证清白,但双方仍就检测标准等问题展开数轮交锋。

6月23日,巨子生物在声明中称质量标准、检测方法和标签标识需优化迭代。目前,“大嘴博士”郝宇微博、抖音账号已被封禁,但风波仍对巨子生物造成波及,可复美品牌的口碑和销售正经历阶段性挑战,巨子生物市值一度蒸发近300亿港元。

对于可复美产品的购买,品牌的部分粉丝显得有些犹豫不定。终端消费市场对于可复美产品的观望情绪明显加重,可复美在今年6·18电商大促中失意。

美银证券研报指出,成分风波是导致可复美排名跳水的关键诱因。舆论发酵前一个月(4月24日~5月24日),可复美在抖音平台带货渠道销量中,达人分销的占比达到了67.02%;5月24日~7月10日期间,可复美抖音渠道销量中,通过达人分销的品牌产品销量占比下滑至27.24%。

据媒体报道,在6月24日的投资者交流会上,巨子生物管理层曾表示,舆情冲击了线上及达人直播渠道,6·18期间公司业务遭到短期挫折。但其也强调,巨子生物全年业绩指引保持不变,并有信心在下半年弥补6·18期间的生意损失。

受影响的不仅仅是线上生意。7月8日,时代财经走访天河区、越秀区多个屈臣氏门店发现,可复美仍在正常销售,但有导购称,会有消费者到店询问可复美事件始末,而后选择买别的品牌。

卷入成分风波,成了可复美产品销售表现的分水岭。袁远称,往年6·18期间,很多门店都会来我这多囤一些可复美的产品,今年没有一家这样做,和去年6月份比差远了。有些同行仓库里压着货,再不抛就得过期,所以7月开始市场就出现了卖家低价抛售产品的现象。

争议给巨子生物带来的影响,从C端销售延伸到了资本市场。作为最早吃到胶原蛋白赛道红利的头部玩家,2022年11月,巨子生物在港交所挂牌上市。但受此次争议影响,巨子生物的股价一度下挫,市值蒸发超180亿港元。

或为提振二级市场信心,6月9日,巨子生物发布自愿性公告披露控股股东增持股份计划,并于6月25日与26日详细披露该计划细节。据公告,巨子生物的控股股东“Juzi Holding Co.,Ltd”分别对公司进行了两次增持,交易金额合计约5350万港元。

多名行业人士在接受时代财经采访时均认为,成分风波对于巨子生物的影响不会太久,更有人预测,市场负面舆论已大幅减少,“可复美整体销售额预计Q3末就能缓过来。”

行业人士对于巨子生物走出低谷的信心,来源于对重组胶原蛋白赛道长期前景的看好。当下,消费者越来越倾向于选择那些能够提供具体护肤效果的产品,而胶原蛋白因其在提升皮肤弹性、减少皱纹和改善皮肤保湿性方面的显著效果,恰好满足了这一需求。

弗若斯特沙利文显示,2017年~2021年中国重组胶原蛋白市场规模从15亿元扩张到108亿元,到2027年有望增至1083亿元,年复合增长率42.4%。2024年,依靠重组胶原蛋白概念,多家企业均完成了融资或挂牌。

虽然该赛道头部企业的巨子生物表现短暂承压,但资本热钱还在不断涌入。今年6月,与巨子生物并称为“赛道双子星”的锦波生物,借34亿元资本加码严肃医疗研发。

在重组胶原蛋白行业,新老玩家齐聚一堂、摩拳擦掌。一名在该行业有过投资经验的美妆从业者直言,押注重组胶原蛋白,主要是看中这个赛道的“三重红利”:即技术壁垒高、需求刚性强、成长天花板高。

从更纵深的行业角度来看,重组胶原蛋白赛道正迎爆发期。陈凯强认为,未来 3~5 年,重组胶原蛋白行业将快速增长并迎来变革,技术进步与消费需求升级将加剧竞争,可能形成由大企业为主导的“头部效应”,“但中小玩家仍有机会,关键在于长远规划与品牌建设,通过创新和高质量产品建立消费者信任。”

7月8日,时代财经曾就风波后巨子生物的内部干预与调整等问题,联系巨子生物相关人士,截至发稿,未获回复。

(应受访者要求,袁远、林杏、米朵皆为化名)

(文章来源:时代财经)

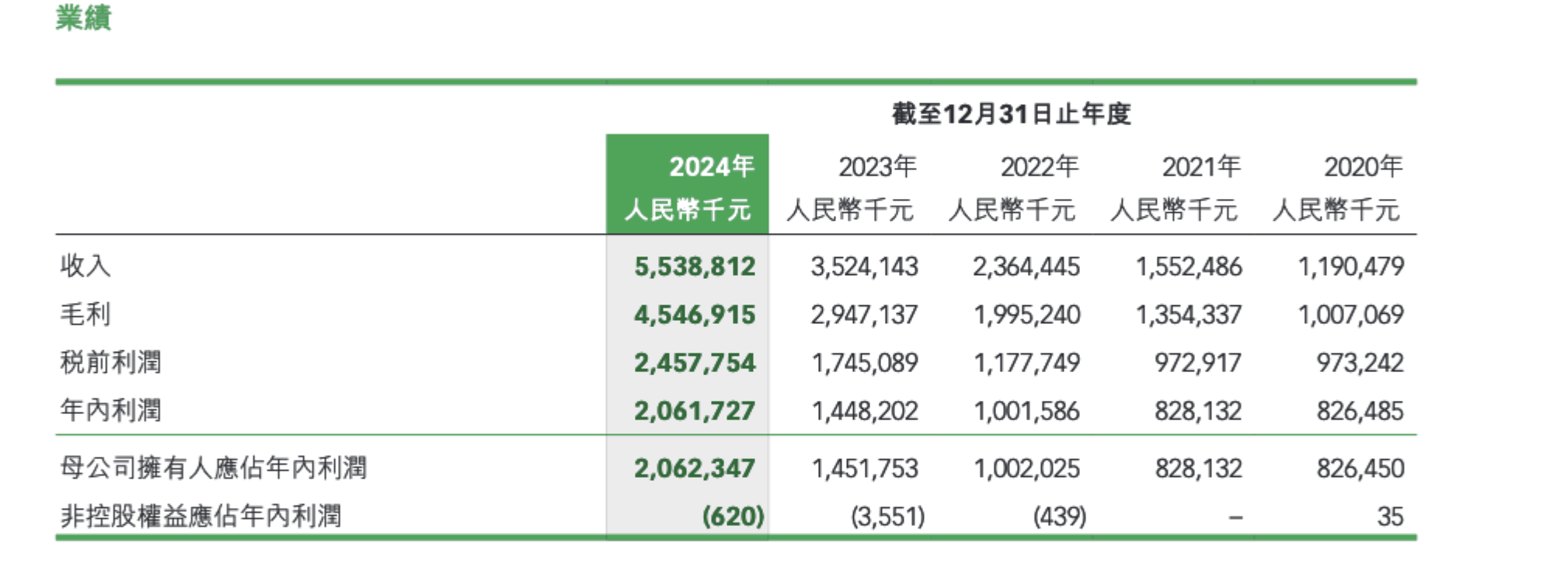

图源:巨子生物财报

声明:

- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。

- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。

推荐文章: