0糖饮料真相:健康噱头还是甜蜜陷阱?

酷暑下,“0糖饮料”卖得更好了,但它们真能让人“畅爽无负担”吗?解放日报·上观新闻记者在市场上随机选购了14款“0糖”饮料,揭底“0糖”的游戏。

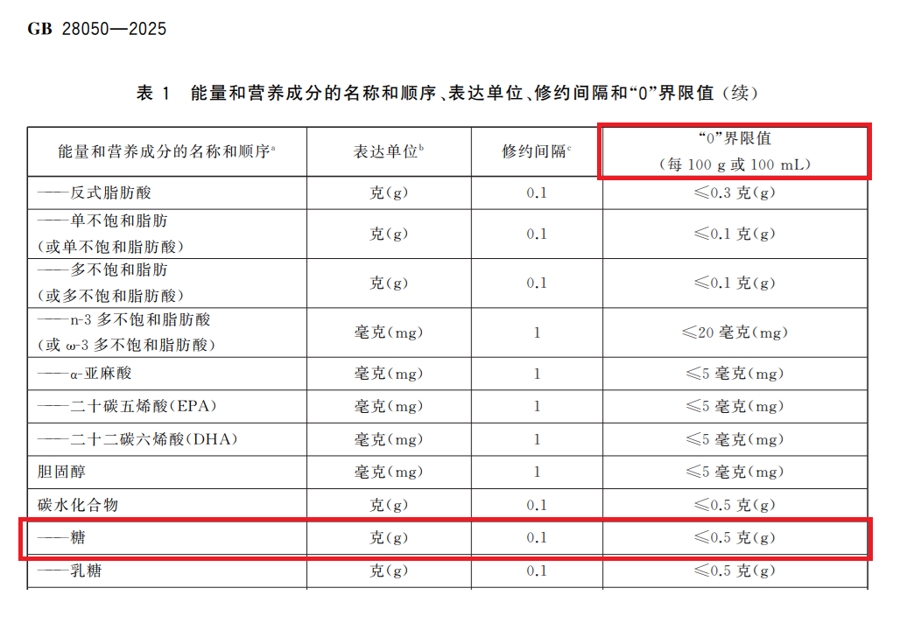

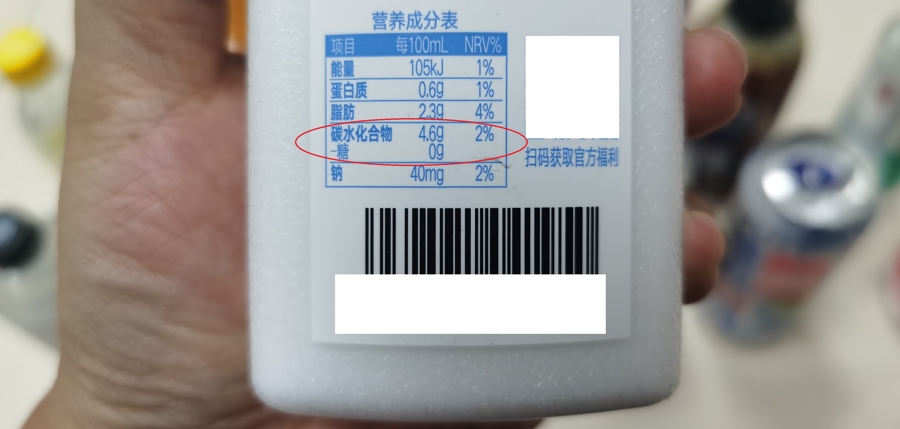

“0糖”并非无糖,我国食品安全国家标准《预包装食品营养标签通则》里糖的“0”界限值为每100克或100毫升食品中不超过0.5克。

有人疑惑,为什么国家标准会允许含量不超过0.5克/100毫升的糖叫“0糖”?这是因为有些产品的原料会自带糖,很难避免,因此标准提供了一个“容错”的空间。

不过,这种善意有可能被钻空子,明明原料中糖的带入量远低于0.5克/100毫升,但出于成本、风味等方面的考量,有厂商主动将含糖量加到逼近0.5克/100毫升的上限。

以一瓶600毫升的“无糖”饮料为例,假设其糖含量顶着“0”界限值,那么一瓶饮料中藏着的糖最多有3克。

《中国居民膳食指南2022》建议,儿童和成年人每日糖的摄入量最好控制在25克以下,那么喝9瓶上述饮料就已“超标”。

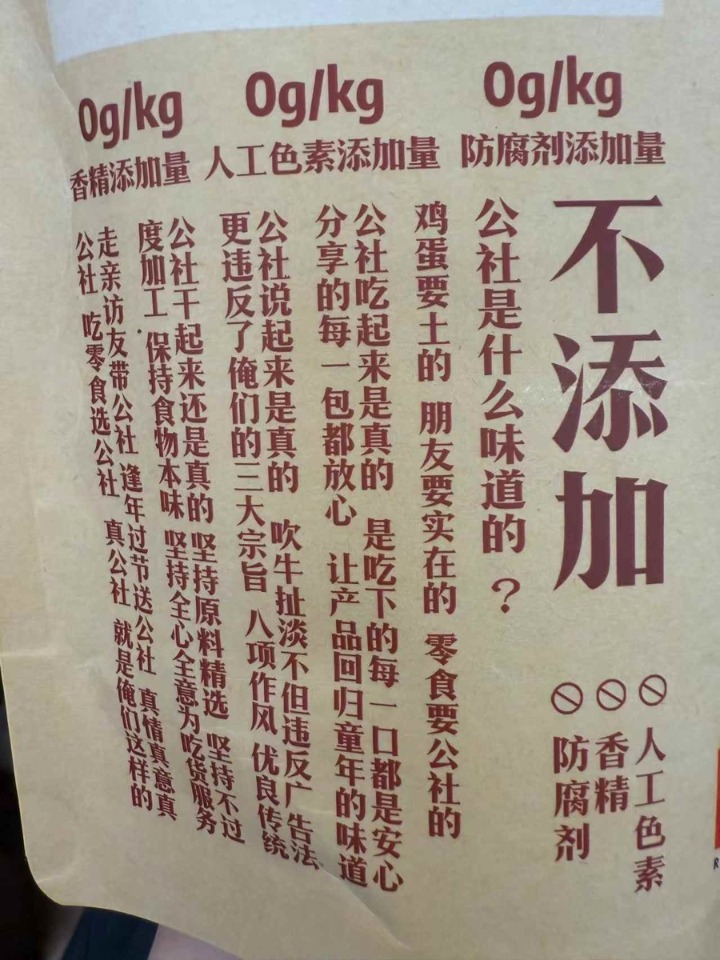

此外,还有一种“0糖”标签要仔细鉴别。比如一款山楂条,包装正面印着“不添加”三个大字,但仔细看,“不添加”下有三列小字:“防腐剂、香精、人工色素”。

所以这款山楂条是加糖的。根据包装背面的营养成分表数据,这款净含量108克的山楂条含有92克碳水化合物(糖)。

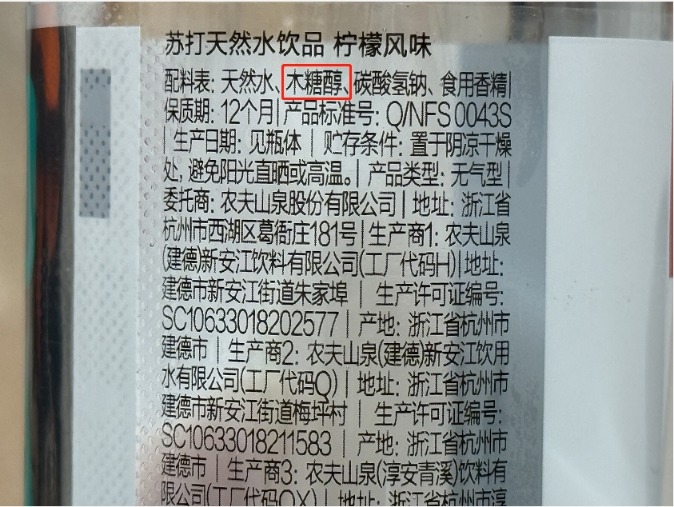

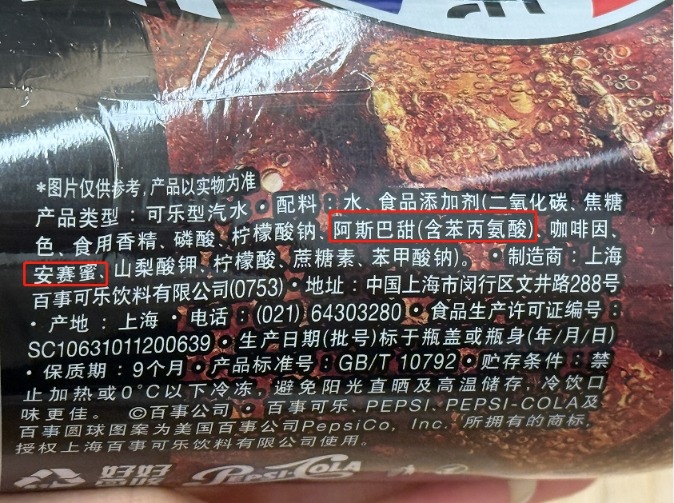

代糖争议缠身,记者在市场上随机选购了14款“0糖”饮料,查看配料表,发现所有厂商都选择了代糖。

这14款饮料中,9款添加了赤藓糖醇,8款添加了三氯蔗糖,6款添加了安赛蜜,3款添加了阿斯巴甜,1款添加了木糖醇;有11款添加了两种及以上的代糖。

代糖的种类很多,根据产生热量与否,一般可分为营养性的甜味剂(可产生热量)及非营养性的甜味剂(无热量)两大类。

但这样的“0糖”也不能完全令人放心。即使有许多国家和地区的政府经过严格的评估,确认安全性后,允许多种代糖按照限定的范围和用量作为甜味剂添加进食品,但直至今日,都没有确凿的科学证据让它们彻底洗脱威胁健康的嫌疑。

上海疾控微信公众号发布的信息指出,要慎用代糖食品,经常食用代糖食品的危害包括扰乱肠道菌群平衡、患糖尿病或肥胖的风险增高等。

既然风险尚无完全定论,那么从最谨慎的角度来考量,饮料厂商使用甜味剂时,要秉持“能不加就不加,能少加就少加”的添加剂使用原则。

消费者更要小心为上,尽量少喝、不喝“0糖”饮料,切勿迷信“0糖就是健康”的营销话术。

繁荣却又脆弱

踩准了消费者追求健康的心理需求,加上强大的营销手段,一大批厂商凭借“0糖”概念产品“风生水起”。

2016年在北京成立的元气森林就被视为“0糖”概念的最大受益者之一。

彼时,传统无糖饮料主要使用阿斯巴甜、安赛蜜等人工甜味剂,元气森林选择了赤藓糖醇这个“新工具”,与三氯蔗糖搭配,使甜度、口感更加接近于蔗糖。

2024年,元气森林整体业绩实现双位数增长,外星人电解质水销售额突破30亿元。

一批国内饮料厂商也“跟风”布局“0糖”市场。市场规模从2015年的22.6亿元,到2023年突破400亿元,再到今年被看好超过600亿元。

然而繁荣的市场背后,“0糖”概念产品产业的抗风险能力却十分脆弱。

2023年,一项发表在国际顶尖医学期刊Nature Medicine的研究显示,时下流行的代糖赤藓糖醇,和主要心血管疾病高发存在关联,导致其风险增加80%-121%,并引发血小板聚集和血栓形成。

消息一出,大批赤藓糖醇供应商及下游饮料厂商受到明显影响。2023年,元气森林赤藓糖醇的供应商之一保龄宝的净利润“腰斩”。

业内人士指出,高速增长的预期将吸引更多“玩家”入场,激烈的竞争和脆弱的抗风险能力不利于“0糖”市场的健康发展。

(文章来源:上观新闻)

声明:

- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。

- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。

推荐文章: