2025年境外所得申报监管加强 税务合规成焦点

2025年6月30日,个人所得税汇算清缴申报期关闭,但税务监管未松懈,短信、电话、App弹窗通知不断,部分地方税务局官网公示《税务事项通知书》,要求限期纳税申报,境外所得申报缴税成税务监管“风暴眼”。

随着金税四期系统全面落地,税务部门整合多部门数据,实现跨境资金流穿透式监管。CRS合作网络覆盖全球150多个司法管辖区,居民海外金融账户数据愈发透明。

业内人士认为,全球税务透明化不可逆,纳税人应系统性进行税务合规梳理与风险识别,包括厘清个人税收身份,梳理境内外收入、资产配置以及投资架构的涉税影响,排查历史税务事项的重大风险并采取合规应对措施。

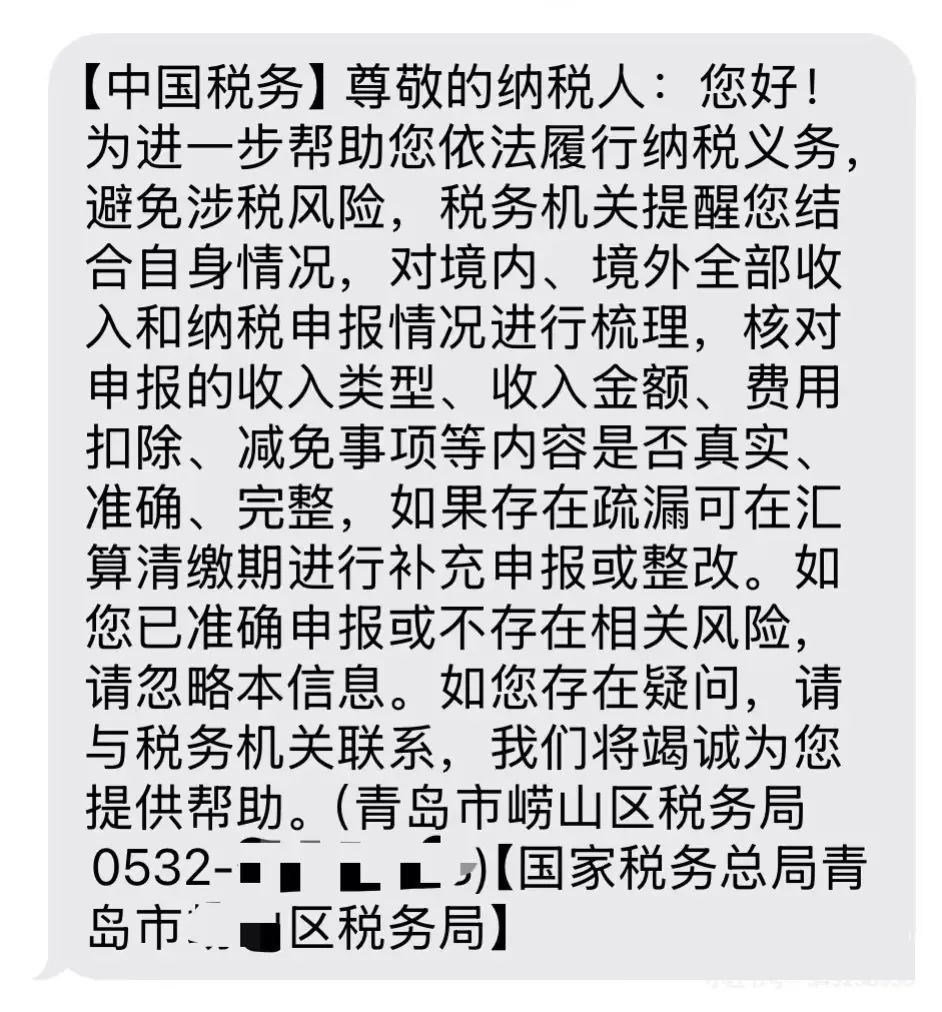

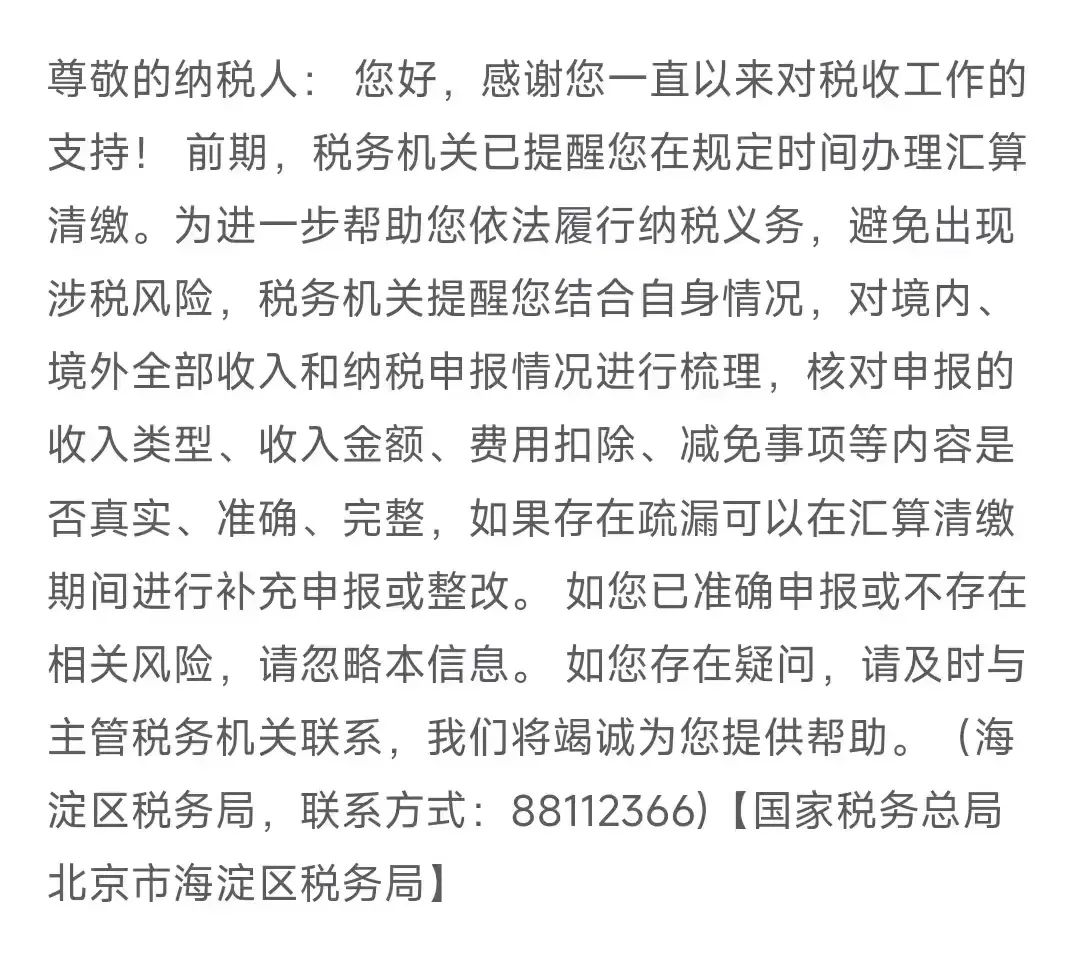

境外所得申报全面铺开,多地税务局发送提醒,涉及北京、上海、青岛多地。律师观察,税务部门仍会向持有境外资产的投资者发送纳税提醒,特别是2023年至2025年未缴纳个人所得税的境外资产收益投资人,其完税风险需高度关注。

税务机关监管工作并未松懈,近期仍有部分城市的投资者接到提醒,形式包括电话、短信或个人所得税App内的通知,通常指向纳税人可能存在的未申报或不实申报的境外所得,特别是通过境外券商平台进行的港股、美股投资收益。

中国有住所个人全球纳税原则早在1980年就已确立,但改革开放初期个人海外投资收益几乎可忽略不计。四十多年后的今天,伴随中国企业出海、个人跨境投资增加,境外所得在纳税人总收入占比提升,税务合规成为监管焦点。

政策与技术的双重进化,让原则性条款落地为实操性监管。2019年个税改革,境外所得申报各项细则落地,2024年底全面实施的金税四期系统成为技术引擎,可以对涉税数据进行全面归集和分析,实现对纳税人更精准地“画像”。

更大的变革来自国际协作,自2018年加入CRS机制,中国已与100多个国家和地区实现金融账户信息交换合作,2025年,CRS覆盖范围进一步扩展至150余个司法管辖区,我国税务机关通过该机制获取的居民个人境外金融账户数据显著增加。

在实务中,很多老百姓对相关政策了解并不深入,存在错误理解。中国大陆公民通常会被认定为在境内有住所个人,构成中国的税收居民,需要就全球所得在华纳税。

国内现行采用的是综合加分类的税收机制,个人所得税法规定的综合所得和分类所得项目一共九项都可能产生境外所得,适用不同税率,目前,个人的所得税纳税申报表中都有对应的栏目进行填列申报。

按照法规,境外所得的申报窗口期是次年3月1日到6月30日。如果逾期申报,并有欠税,一般会按照每日万分之五加收滞纳金。实操里,税务机关也配套了更为便捷的线上申报渠道。

除了海外股票转让所得收入之外,还有一些容易被纳税人忽视的情况,比如误以为长期居住境外或者已经取得境外身份就无需申报,但实际上如果居民个人因户籍、家庭、经济利益关系等因素被认为在中国境内有住所,无论其一年中在中国境内是否住满183天,均可能会被认定为中国税收居民,而负有向中国税务机关申报纳税的义务。

申报时的确需要注意很多细节,比较容易被忽视的情况也很多。比如,对于应税投资收益的误判,因操作便捷、资金未直接回流境内而忽略了其产生的资本利得或股息红利需要申报;再比如,以为“小额”收益不申报,但严格来说,税法规定应就全部境外所得进行申报,没有“起征点”一说。

全球税收信息透明化是各国政府协作的方向,CRS仅是我国税务机关强化个人境外所得依法缴纳个税的工具之一,我国已与约119个国家和地区建立了CRS机制。今年及未来几年,CRS的重视程度将持续增强。另外,还要关注金税四期和个人所得税APP这两个工具,税务机关把这几个工具的数据内部打通,做好数据的交叉比对和核验,再加上AI数据建模和分析,境外个人所得的偷逃税行为将无所遁形。

税务机关现在普遍采用的是“提示提醒→督促整改→约谈警示→立案稽查→公开曝光”五步工作法,高净值人士和普通中产家庭对其境外股息、资本利得等不依法缴纳个人所得税的行为,将承担更为严重的违法后果。

税务机关会对有大额金融资产留存或有大额频繁交易的金融账户进行重点监管。网红、明星、大量减持的上市公司股东都可能是大数据监控重点。居民个人出售境外金融资产所获得的收入,境外股权投资变现所得,美股投资、虚拟货币投资、跨境电商等所获得的相关收入等,都是税务机关重点监控行为。

面对日益严格的税收监管环境,纳税人应积极主动申报境外所得。首先应准确判断自己的税务居民身份,其次需详细梳理本人及家庭成员在全球范围内的资产和收入情况,评估潜在的纳税义务,诚信申报。同时,需妥善保管相关资料,以备税务部门核查和申请税收抵免,在必要的时候可以寻求律师等专业顾问的意见。

高净值人士应将税务合规作为未来的一门必修课,认真了解税法知识,及时关注相关法规政策的变化及当地税务实践。在严格遵守法律法规的前提下,也有一些合法合规的方式进行跨境税务筹划以优化税负,比如通过港股通、QDII基金等方式投资境外股票,按政策享受免税待遇等。

(文章来源:中国基金报)

声明:

- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。

- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。

推荐文章: