A股创历史新高 债市抛售股债跷跷板现象凸显

今天A股创造了多个历史,而债市却遭到抛售,股债跷跷板现象出现!8月18日,上证综指上破3700点,赚钱效应明显。截至收盘,A股市场成交额攀升至2.76万亿元,两融余额再度突破2万亿元,上证综指站上3700点,创下近10年新高,年内累计涨幅11.23%。指数上涨,资金跑步进场,据上交所数据显示,今年7月A股新开户196.36万户,环比增长近两成。截至7月31日,今年以来A股合计新开户数量为1456.13万户,同比增长36.88%。

债市加速下跌

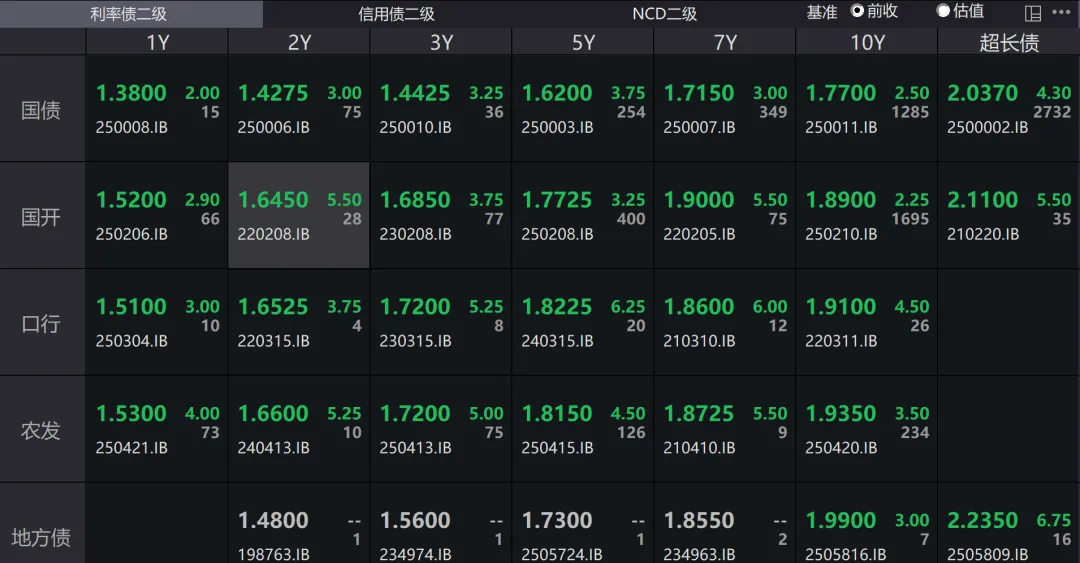

“股债跷跷板”效应之下,8月18日,债券市场加速下跌。国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌1.33%,收于116.090元,创2025年3月17日以来最大跌幅;10年期主力合约跌0.29%,收于108.015元。30年期国债ETF跌超1%,已经连续3个交易日下跌。

银行间主要利率债收益率大幅上行,截至发稿,30年期国债“25超长特别国债02”收益率上行5.1bp报2.0450%,“25超长特别国债05”收益率上行6.4bp报2.1140%,对比中债估值创3月18日来新高。

财政部支持国债做市

8月18日,财政部发布《关于开展2025年8月份国债做市支持操作有关事宜的通知》。通知指出,为支持国债做市,提高国债二级市场流动性,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线,财政部决定开展国债做市支持操作。

A股赚钱效应明显!200万新股民跑步进场

A股赚钱效应再度出现,回溯A股历史,成交额突破2万亿元的交易日共出现28次。与此同时,融资盘也多日突破2万亿大关。近期A股市场成交量超2万亿,主要原因在于行情向好,赚钱效应明显,带动个人投资人入市,融资余额快速上升,政策面积极信号不断,增强了市场信心,推动资金频繁交易,共同促使成交量大幅提升。

随着新进资金的不断涌入,A股指数也一路高歌猛进,今日上证综指收盘首次站上3700点,报3728.03点,涨0.85%,盘中最高触及3745.94点,强势突破3731点高位,创十年新高;深成指涨1.73%,创业板指涨2.84%双双突破去年“9·24”高位,再度刷新年内纪录。表现最好的是北证50指数,今日大涨6.79%,年内涨幅已经达到51.92%,创出历史新高。

上证指数突破3700点之后,市场看多的声音也多了起来。中信证券表示,外部环境有望继续维持稳定,A股流动性驱动的行情预计延续;银河证券表示,投资者加速入场,正在成为A股市场增量资金的重要体现。华泰证券分析师何康认为,上证指数放量创阶段新高,交易型资金活跃,风险偏好偏高。中报密集披露期间,交易结构或受影响。建议保持偏高仓位。

配置上,第一,行业层面,基本面有支撑或至少难以证伪且近期创阶段性新高或接近前高的方向更可能成为主线,AI链、创新药、军工、大金融中的保险以及反内卷相关的化工等是典型代表。第二,细分方向层面,适度高切低,如AI链内部可以适度增配国产算力、AI应用、存储芯片等;创新药内部可适度增配外需型CDMO等。

兴业证券张启尧团队认为,在国家战略方向指引下,当前市场正在经历“健康牛”。张启尧团队称,首先,从资本市场的历史使命看,当前更需要一轮“慢牛”。其次,即便指数创新高,但大多数行业拥挤度仍在中等区间,市场没有整体性过热,最多只是局部过热,并且仍有一些板块处在拥挤度较低的位置。这些低位板块可在局部过热的板块冷却时承接起市场的资金与热度。进而本轮行情呈现“多点开花”,各行业、板块、主题机会交替轮动。

此外,随着市场持续回暖,本轮行情中机构的优势也逐步显现,进一步与本轮“慢牛”“健康牛”实现共振和正向循环。当前可以重点关注:券商、AI扩散、军工、“反内卷”。

“股债跷跷板”还能持续多久?

华宝证券分析师刘芳称,历史上看,2016年以来长期的股牛债熊仅发生三次,均需经济内生动能修复+资金面收紧驱动。当前来看,基本面总需求修复仍存压力,基本面难以支撑债市收益率大幅上行。从资金面上看,政治局会议明确“保持流动性充裕”,央行维稳短端流动性意图明确,或制约利率上行空间。最后历史经验显示,债市收益率拐点通常领先股市顶点,当前股市情绪高涨阶段或非债市持续深跌信号。预计10年期国债收益率短期将在1.65%—1.75%区间。建议在1.72%以上逐步增配,配置顺序:信用债>利率债>可转债。

开源证券分析师陈曦的观点认为,尽管2025年7月经济和金融数据走低,但考虑到当前一系列政策有望逐步见效,2025年下半年经济有望保持稳定,处于经济L型下半场。对于债券市场,预计2025年下半年10年国债收益率目标1.9—2.2%。如果2025年下半年政策反内卷见效,通胀实现正常化,DR007中枢有望提高至通胀水平之上,届时10年国债收益率合理区间同样有望相应幅度上调。对于权益市场,考虑到经济预期或进一步向上修正,以及科技产业不断升级,下半年经济稳定和产业推动下,股市有望延续上涨行情。

(文章来源:21财经)

声明:

- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。

- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。

推荐文章: