基金博主现象:社交化传播与变现新路径

财联社8月20日讯(记者吴雨其)随着市场情绪回暖、基金净值普遍上行,投资基金再次成为热门话题。基金购买行为从传统路径延伸到社交媒体,“基金博主”现象在B站、小红书等平台快速生长,成为年轻人接触基金投资的重要窗口。

他们以“记录实盘”、“分享心得”等为名,吸引粉丝关注跟投,用轻松语言包装投资逻辑,降低门槛,激发投机情绪。同时,这一现象也引发行业与监管层对“内容是否构成投资建议”的反思。

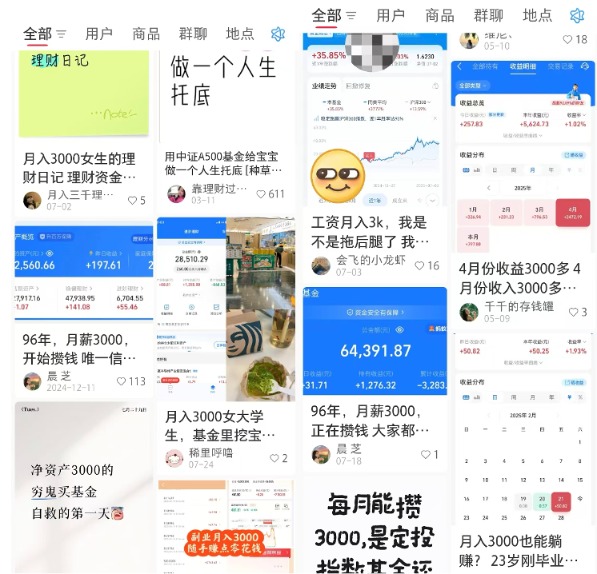

“晒收益”、“写日记”……基金内容社交化蔓延

在社交媒体平台上,基金成为“可记录、可展示、可交流”的生活内容载体。用户通过分享每日盈亏变化、展示持仓截图等方式获得关注,形成投资社群,降低基金投资知识门槛,模糊了其与其他生活内容的界限。

尤其是在年轻用户群体中,围绕特定叙事逻辑建立起的内容表达方式,成为“知识区”与“种草区”的热门类别。

一位大型基金公司投顾表示,社交平台上的内容更像是软性渗透和同温层扩散,改变用户的决策逻辑。

粉丝即客户,内容创作者背后的变现链条

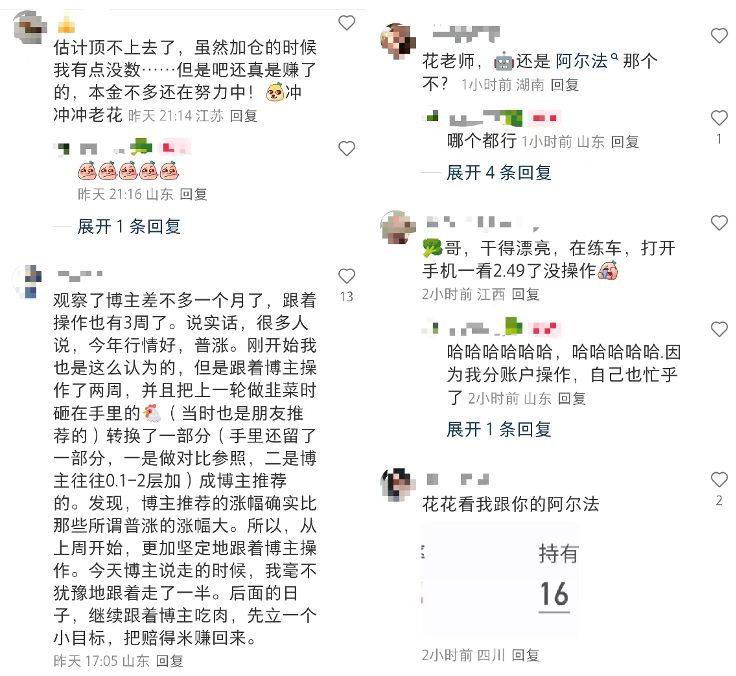

内容生产之外,基金博主也建立起自己的商业模型。从引导开户到销售基金,从提供“组合建议”到设置“会员社群”,基金相关内容被构建为变现闭环。博主通过短视频、图文或直播等形式建立信任关系,引导粉丝参与开户、申购基金等。

博主与粉丝之间更像是一种长期陪伴式的“准社群运营”,晒出账户盈亏截图是常用方式之一,强化了博主的人设,增强了粉丝的留存意愿与参与热情。

在平台生态的助推下,部分博主与基金销售平台、券商等建立合作关系,获得佣金回报。付费课程、知识付费产品也成为重要收入来源。

这种变现机制的兴起,提供了新可能,但也加剧了商业化倾向,使得部分内容创作更倾向于吸引点击与短期热度。

模糊的法律边界

基金相关内容的快速传播和变现,也带来了合规层面的诸多争议。核心问题在于:个人是否可以基于自身经验公开发表投资观点?这类观点是否构成“销售建议”?一旦粉丝跟投亏损,责任边界该如何界定?

相关法律人士表示,在自媒体平台为粉丝提供基金操作建议、向粉丝推荐公募基金产品,需要特定的资质和牌照,否则有违规之嫌。

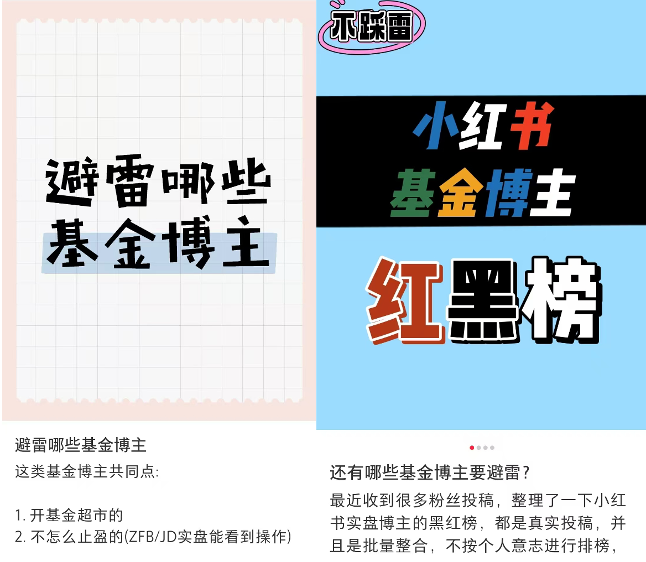

随着基金类内容在社交平台的大量涌现,一些资深用户和投资者开始对博主行为进行主动甄别与评价,陆续出现了“基金博主推荐榜单”、“基金KOL避雷指南”等帖子。

从相关帖文内容来看,评判标准大多围绕讲解是否通俗、是否存在只晒收益不谈风险、广告植入是否频繁与隐蔽等方面展开。

信任红利能持续多久?

基金博主现象的爆发是“投资社交化”的自然延伸。年轻一代的理财行为,通过社交平台形成了“去中介化”的新通路。然而,这种“信任红利”本身也极其脆弱。一旦市场下跌、博主自身收益承压,粉丝极易出现认知失衡,甚至发生信任崩塌。

正如有业内人士总结,“投资不是娱乐,也不是段子,真正长期赚钱的方式往往是沉闷和反人性的。”或许,年轻人并不是不理性,只是更容易被“有趣”迷住了双眼。

(文章来源:财联社)

声明:

- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。

- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。

推荐文章: